Спорт в искусстве. Гид по Петербургу. Фарфоровый лыжник из Русского музея

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

«Спорт День за Днем» в рамках проекта «Спорт в искусстве. Гид по Петербургу» продолжает рассказывать, как разные виды спорта отражаются в произведениях искусства, хранящихся в собраниях музеев Санкт-Петербурга.

Это восемнадцатый материал про самую большую коллекцию отечественного искусства в мире, принадлежащую Русскому музею. Предыдущий материал по теме читайте по ссылке.

Лыжники на фарфоре

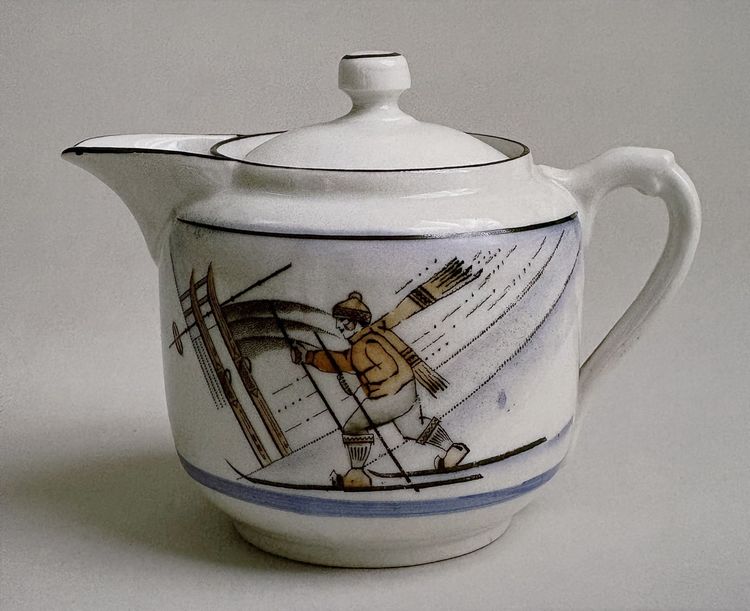

В конце 1920-х – начале 1930-х годов советский фарфор переживал период активного обновления. Одним из примеров этого времени стал сливочник с крышкой из сервиза с изображением лыжников, созданный на заводе «Пролетарий». Небольшой предмет из фарфора, украшенный трафаретной росписью аэрографом, оказывается свидетельством целой эпохи – времени, когда спорт стремительно входил в повседневную жизнь и становился частью эстетики нового общества.

Техника росписи по трафарету была результатом экспериментов, начатых в Ленинградском государственном художественно-промышленном техникуме (ЛГХПТ) и фабрике «Пролетарий». Она позволяла отказаться от сложной ручной росписи и перейти к более механизированному, массовому производству. Благодаря аэрографии художники могли создавать четкие силуэты и мягкие цветовые переходы – динамичные, словно движущиеся, фигуры спортсменов.

Советский фарфор

В 1920-1930-е годы механические техники – трафарет, аэрограф, цветная печать – изменили само представление о декоративном искусстве. Они позволяли выпускать сотни экземпляров изделий, сохраняя при этом художественное качество. Если Государственный фарфоровый завод в Ленинграде продолжал выпускать камерные авторские серии, то «Пролетарий», Дмитровская и Дулевская фабрики ориентировались на массовую продукцию, делая искусство доступным.

На этих предметах постепенно возникала новая тематика – физкультура, спорт, труд, индустриализация. Изображение лыжников на фарфоре выглядело не просто декоративно: оно отражало официальную установку на формирование «нового человека», сильного, дисциплинированного, физически подготовленного.

Спорт как часть идеологии

Поворот к спортивной теме был закономерен. С конца 1920-х годов физкультура стала одной из центральных идей советской пропаганды. В 1931 году в стране утвердили Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР» (ГТО). Призывы к участию в лыжных кроссах, походах и состязаниях звучали повсюду. Лыжи стали не только видом спорта, но и символом активности, коллективного движения вперед.

Эта массовость немедленно отразилась в искусстве. Лыжников изображали на плакатах, в живописи и, конечно, на фарфоре – там, где спорт мог буквально войти в дом. Фигуры бегущих по снегу людей, нарисованные по трафарету, казались воплощением скорости, здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

Лыжи и страна

История лыжного спорта в СССР началась еще в 1920-е годы. Тогда обучение ходьбе на лыжах рассматривалось как часть военной подготовки: предполагалось, что физическая выносливость пригодится в случае войны или мобилизации. Уже к 1930 году лыжи стали неотъемлемой частью программ физического воспитания.

Активная роль принадлежала профсоюзам – именно они создавали лыжные секции на заводах, организовывали соревнования и даже открывали пункты проката инвентаря. В 1930-е годы в стране началось фабричное производство лыж: московский «Спортинвентарь», ленинградская и петрозаводская фабрики выпускали десятки тысяч пар ежегодно.

Лыжный спорт становился и прикладным, и массовым. В Красной армии появились лыжные роты, а в учебных заведениях упражнения на лыжах включили в обязательные нормативы ГТО.

Движение в фарфоре

На фоне этой масштабной физкультурной кампании даже фарфор оказался включен в идеологическое движение. Сервизы и вазы с изображениями спортсменов были частью визуальной среды, где спорт превращался в элемент повседневной красоты. Лыжники на сливочнике из «Пролетария» – это не просто декоративный мотив, а своего рода миниатюрный агитационный плакат.

Сочетание белого фона и мягких цветовых переходов аэрографа передавало ощущение морозного воздуха и движения. На гладкой поверхности предмета линия превращалась в метафору скорости, а утилитарный сосуд – в художественное высказывание о новой жизни.

Спорт как часть быта

Советский фарфор конца 1920-х – начала 1930-х годов стремился объединить эстетику и идеологию, повседневное и возвышенное. Сливочник с лыжниками, созданный на заводе «Пролетарий», – один из тех предметов, что соединяют личное и общественное. За утренним чаем человек видел не просто рисунок, а отражение времени, в котором спорт стал образом мысли.

Так фарфор – материал хрупкий, но долговечный – сохранил в себе энергию целой эпохи: веру в движение, коллектив и силу тела. На его гладкой поверхности осталась память о времени, когда даже на кухонных предметах воспевали идею активности и здоровья – идею, в которой спорт и искусство шагали в унисон.